こんにちは、ネコリテです。

猫との暮らしや悩みごとについて、実体験をもとにブログを書いています。

今回は、わが家の猫に突然起きた「急性腎障害(急性腎不全)」の体験談をまとめました。

ある日、急に食欲がなくなり、尿も出ない――そんな異変から始まった、数日間の闘病記です。(現在は回復しています)

「うちの子にも同じことが起きたら…」と心配な方に向けて、見逃せない初期症状や治療の流れ、診察の内容まで詳しくお伝えします。

この記事でわかること

<前編>

- 急性腎障害、急性腎不全、急性腎臓病の違い

- 急性腎障害と慢性腎臓病(慢性腎不全)の違い

- 急性腎障害の原因は大きく分けて3種類ある

- 早期発見するためのポイント

<後編>

- 急性腎障害の治療期間と治療費用

- わが家の愛猫の体験談

※本記事は前編です。

「具体的な治療実例を知りたい」という方は

👉後編から読む

猫の急性腎障害(急性腎不全)とは?

急性腎障害は、短期間で腎機能が急激に低下する状態です。

慢性腎臓病とは異なり、早期の対応で回復する可能性があります。

よく「猫は腎臓病になりやすい」と言われているけど、腎障害・腎不全・腎臓病の違いって何だろう?

結論、どれも“腎臓の機能が低下した状態”を表す言葉です。

以前は「腎不全」という言い方が一般的でしたが、現在は「腎障害」や「腎臓病」が多く使われています。

動物病院によって呼び方が異なるかもしれませんが、私のかかりつけではこのような名称を使っていました。

急性の腎臓病→急性腎障害(旧称 急性腎不全)

慢性の腎臓病→慢性腎臓病(旧称 慢性腎不全)

個人的には、上記の名称を使っている動物病院は「きちんと最新の獣医療にアップデートしているんだな」という印象を受けて、ひとつの安心材料になります。

ただし現在でも「腎不全」という言葉を使う先生の中には、飼い主さんにとってわかりやすいよう、あえて旧称を選んでいるケースもあるかもしれません。

実際にネット検索では「急性腎不全」と表記されていることも多いため、この記事では両方の言い方を使って解説していきます。

慢性腎臓病との違い(AKIとCKD)

猫の腎臓病といえば、慢性腎臓病を思い浮かべる方が多いかもしれません。

実際、多くの飼い主さんが経験するのも慢性タイプです。

一方で、急性腎障害(旧称 急性腎不全)はあまり聞き慣れず、「愛猫が発症して初めて、慌ててネットで調べた」という方も少なくないはず。

ここでは、「急性」と「慢性」の主な違いをまとめてみました。

| 分類 | 急性腎障害(AKI) | 慢性腎臓病(CKD) |

|---|---|---|

| 症状の進行 | 突然、短期間で悪化 | 数ヶ月〜数年かけてゆっくり進行 |

| 緊急性 | 非常に高い!命に関わる | 高くはないが、症状があれば受診必須 |

| 余命・回復 | 早期治療で回復することもあるが、慢性化や命を落とすこともある | 完治しないが、ケア次第で数年生きられる |

| 特徴 | 原因によって「腎前性・腎性・腎後性」の3つに分類される。発症しやすい年齢は特になし | 10歳以上のシニア猫での発症が多い |

◆AKI=Acute(急性) Kidney(腎臓) Injury(損傷)

◆CKD=Chronic(慢性) Kidney(腎臓) Disease(病気)

急性腎障害の原因は3つに分類される

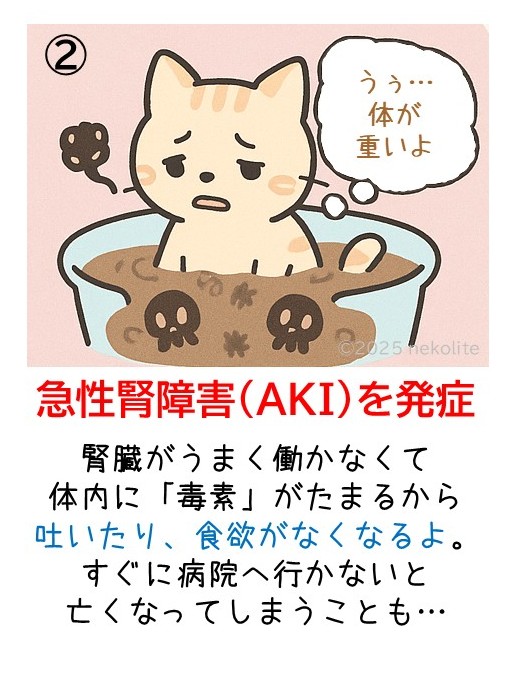

急性腎障害(急性腎不全)とは、腎臓が急にダメージを受けてうまく働かなくなる状態のことです。

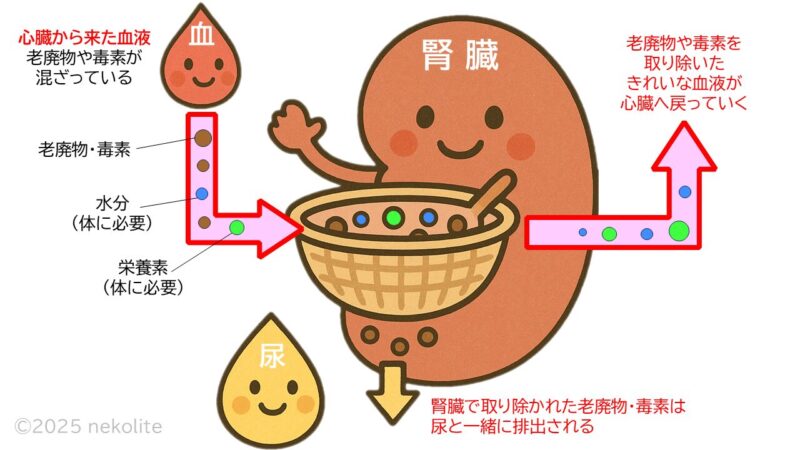

まずは、腎臓の役割を簡単に説明しますね。

腎臓は、血液をろ過しておしっこを作る臓器です。

心臓から送られてくる血液には、体にとって必要な成分と、いらない老廃物の両方が含まれています。

腎臓はこの中から不要なものをおしっこと一緒に体の外へ出し、きれいになった血液をまた心臓に戻しているのです。

そんな大切な腎臓ですが、急性腎障害(急性腎不全)の原因は大きく3つに分類されます。

【原因】心臓の病気や脱水などで腎臓へ流れる血液が減る

【例】心不全、脱水、大量出血など

【原因】中毒や感染症などで腎臓が直接傷つく

【例】中毒、細菌感染など

【原因】おしっこの通り道がふさがれて尿が出せず、腎臓に負担がかかる

【例】尿路結石、膀胱や尿道の腫瘍など

このように、原因によって治療法は異なります。

大切なのは「どのタイプの原因で腎臓が傷ついているのか」を見極めて、その原因を取り除くこと。

それが治療の第一歩になります。

どんな症状が出るの?【おしっこで早期発見】

ある日突然食べない、動かない、おしっこが出ていない──それは猫の急性腎障害(急性腎不全)かもしれません。

この病気は進行が非常に早く、気付いた時には命に関わることもある怖い疾患です。

急性腎障害(急性腎不全)で見られるサインは、次のような症状です。

- 元気や食欲の低下

- 嘔吐やふらつき

- ぐったりして動かない

- おしっこの量が極端に少ない、または丸一日出ていない

特に「おしっこの量や回数の変化」は、早期発見の大きなヒントになります。

しかし2匹以上の猫さんを飼われているお宅では、どの子の排尿か分かりにくく、異変の発見が遅れがちですよね。

実際、わが家でも2匹の猫を飼っており、トイレは4つ。

100%確実に見分ける…ことはできませんが、それぞれの猫が「お気に入りのトイレ」を使うことが多かいため、早めに1匹のおしっこが出ていないことに気付き、早期治療につなげることができました。

猫さんの健康を守るには、「見えないおしっこ」を見える化することが重要です。

例えばシステムトイレ(=ニャンとも清潔トイレなどの2層式タイプ)を使われているお宅でしたら、「1週間取り替え不要のシート」よりも、1回の排尿ごとに取り替える安い犬用シートがおすすめです。

わが家ではこちらのシートを長年愛用しています。

ペラペラすぎず、コスパも良いのでお気に入りです。

「でも毎日シートを取り替えるのは大変…」

そんな方には、AIトイレ管理ツールがおすすめです。

✅Catlog Board(キャトログ ボード)

✅Toletta(トレッタ)

といったAIトイレ管理ツールは、おしっこの回数や量を自動で記録してくれる優れもの。

日々の排尿データを見える化することで、異変の早期発見に役立ちます。

\今あるトイレに使える/

\カメラ付きトイレ/

月額利用料がかかるなど決して安価とは言えませんが、急性腎障害(急性腎不全)のリスクや治療費を考えれば、「後で後悔しないための備え」としては十分価値はあるかなと思います。

※治療費の目安は「後編」で詳しく解説していますが、軽症でも約5万円、重症なら入院や手術で数十万円かかることがあります

猫さんは泌尿器系のトラブルが多い動物です。

だからこそ、ほんの小さな変化にも気付ける環境づくりが、愛猫の命を守る第一歩になります。

腎臓病の治療で「点滴」をする理由

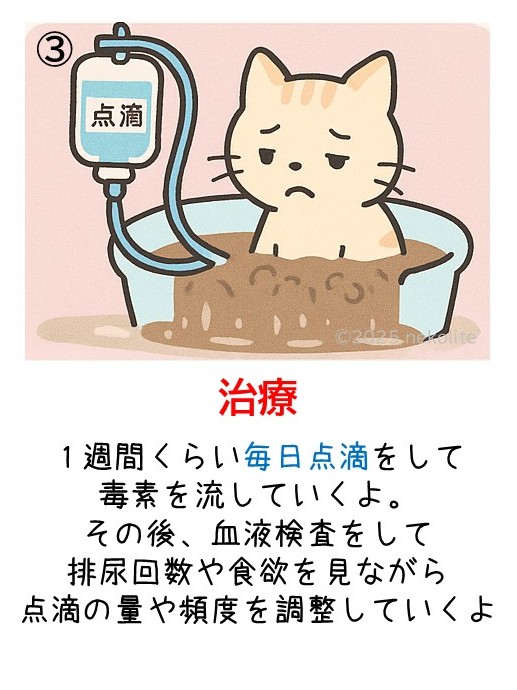

急性腎障害(急性腎不全)や慢性腎臓病の治療では、点滴(輸液・補液)がよく使われます。

症状が軽い〜中程度なら皮下(皮膚と筋肉の間)から入れる「皮下点滴」、重症の場合は入院して血管から直接入れる「静脈点滴」が行われます。

皮下点滴は背中の皮下に入れることが多いですが、時間とともにお腹や足へと垂れ下がっていき、半日~24時間かけて、ゆっくりと体内へ吸収されていきます。

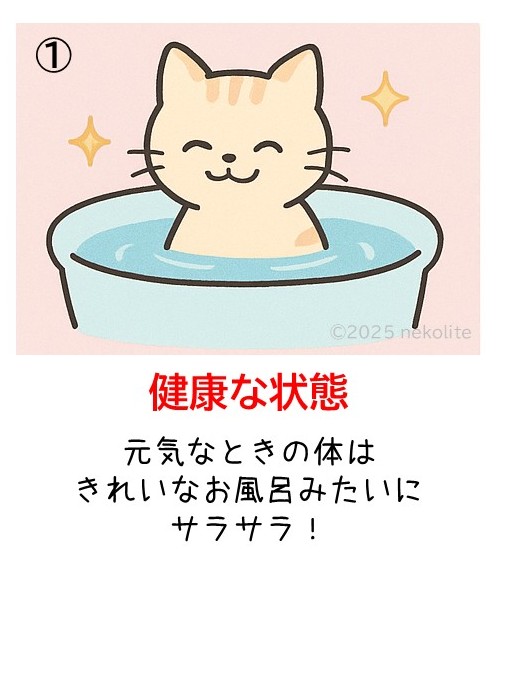

点滴をする理由は、体内の水分量を増やすことです。

水分が増える

↓

おしっこも増える

↓

たまった毒素や老廃物が体の外に出やすくなる(これが目的)

その結果、脱水の改善だけでなく、食欲の回復も期待できます。

【図解】点滴のしくみと誤解しやすいポイント

急性腎障害の点滴治療をわかりやすく説明すると、こんなイメージになります。

よく「点滴をしているから、ごはんを食べなくても大丈夫」と思われがちですが、それは誤解です。

実は、点滴はごはんの代わりにはなりません。

点滴の目的は、あくまでも水分補給。

食事のように栄養やカロリーをしっかり補うものではないので、体力の回復や維持には限界があります。

そのため、点滴をしても食欲が戻らない場合は、食欲増進剤を使ったり、強制給餌を検討したりすることもあります。